おいしいままで凍らせたい!

そして生まれた三層構造

発見 25

冷凍うどんに、夢を見た──試作、失敗、また試作。それでも日々の開発が楽しくて、あきらめるなんて誰も考えなくて。おいしさを追究し続けた開発現場が、三層構造にたどり着くまで。

妥協を知らない開発現場がめざしたもの

冷凍鍋焼うどんをもっともっとおいしくするために。

今から約50年前、キンレイ味づくりの心臓部ともいえる開発部は、「冷凍後、再加熱することによって失われてしまう麺の食感」と、真っ向から対峙していました。

「関西風の風味豊かなつゆはお店の味に負けない自信作なのに、冷凍してから温めると麺が伸びてしまう。一体、何をどう改良すれば、作りたてのおいしさをそのまま届けられるのか……!?」

お客様に喜んでいただくためには、まず自分たち自身が「これはおいしい!」とワクワクするような仕上がりにしなくては──そんな想いを胸に、落胆したり、再び士気を高めたり。産声をあげたばかりのものづくりの現場で、ただただ「おいしくしたい」というピュアな夢を追っていたのです。

冷凍のプロが生んだ、本物の味づくり

キンレイの前身である近畿冷熱株式会社は、1975年に産声を上げました。「レストランの味を冷凍でお届けする」という目標を掲げ、外部から招聘した一流料理人を中心とする開発チームが、ただひたすらに「おいしい冷凍食品」を追求する集団です。

先行の冷食メーカーが「食材のノウハウ」をたずさえていたのに対し、キンレイの売りは「窒素凍結のノウハウ」。海外から液体で運ばれた天然ガスを気化する際に生じる冷熱は、マイナス162度。「これを放っておくのは もったいない。何かに利用できないだろうか」。そこで考え出されたのが、冷凍食品でした。

冷凍技術からスタートした会社だからこそ、本当においしいものを開発できれば、その味をそのままご家庭に届けられるはず。そんな想いを原動力に、“冷凍食品”ではなく“料理”をつくることにこだわる社風が育まれていったのです。

素材も製法も吟味し、理想の一杯を追い求めて

当時取り組んでいたのは、後にロングセラーとなるアルミ鍋入り冷凍鍋焼うどんでした。真昆布、かつお節、椎茸など選りすぐりの素材で取っただし、ひとつひとつの味付けにこだわった具材などが、厨房での調理を思わせる丁寧な工程で生み出されていきます。

難航したのは、麺です。作りたてこそおいしいものの、冷凍してから温めると、伸びたような食感になってしまう……。

ゴールとして目指したのは「風味豊かな澄んだつゆと、コシのある麺」でした。香川県出身の開発担当者がいて、「なんとか讃岐うどんのようなコシを出せないだろうか」と考えたのです。こうして、後に到来する讃岐うどんブームを先取りしたかのような、先見的な試みが期せずして展開されていきます。

小麦粉の配合、太さや形状。さまざまなパターンで麺を作っては試食し、また試作する毎日。そんなある日、余ったつゆが「もったいないから」とアルミ容器に小分けして、冷凍しました。

翌日、別々に冷凍してあった麺と具材をのせて加熱してみたところ……「こ、これだ!」あれほど苦心した理想のコシが、別々に冷凍したことによってしっかりと出せていたのです。

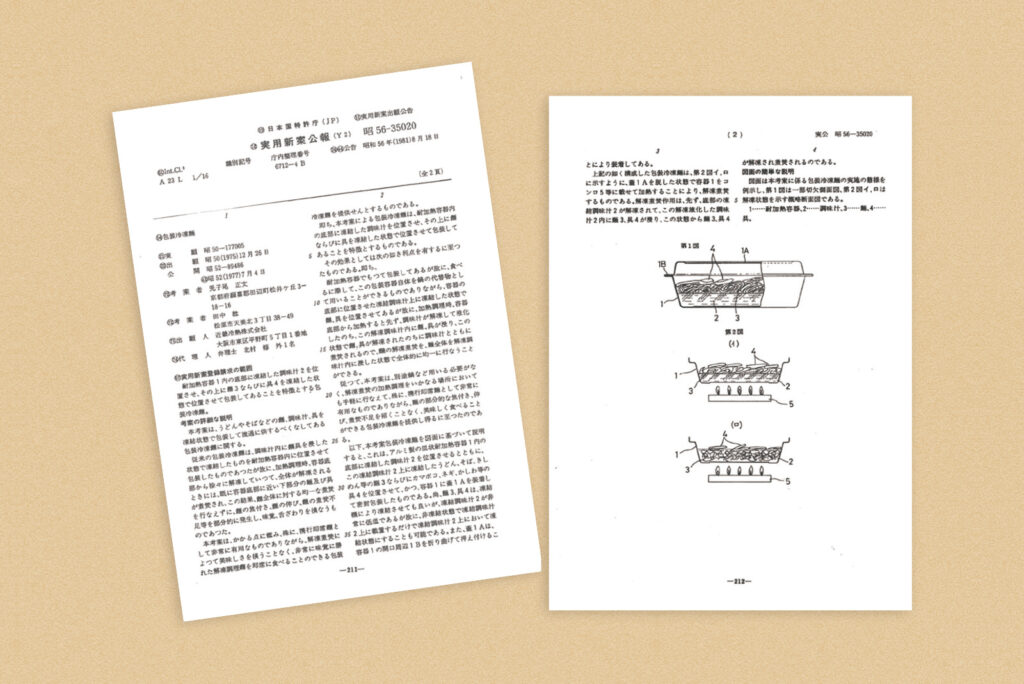

鍋を火にかけるとまずつゆが先に溶け、その次に麺が溶ける。その時間差を生む構造こそが、「冷凍→解凍を経てもなお、コシのある理想的な味わい」を実現させるカギでした。

偶然から生まれた必然──三層構造の誕生

この発見は「もったいない精神」から生まれた偶然の産物ともいえます。けれど、そこにたどりつけたのは「食感を向上させたい」という明確な狙いと、何度失敗しても決してあきらめない開発の姿勢があったから。こうして誕生した三層構造は、今やキンレイ独自のおいしさを支える代表的な技術です。

50年の時を経ても、多くの方に愛され続けている鍋焼うどん。味の決め手となった三層構造は、単なる冷凍技術ではなく、「最高のおいしさを届けたい」という想いの結晶です。

その姿勢は、これからも変わりません。調理設備が大規模になった現在も、何ひとつ手を抜かず、創業当時から続く「ものづくりの精神」をしっかりと受け継ぎながら、さらに上のおいしさを目指しています。

「私たちは本物の美味しさを追求できているだろうか?」

その問いを当たり前のように繰り返すこと。 それが、キンレイのこだわりを支える原動力なのです。

関連記事

発見 13

変わらない風景をつくる一杯の鍋焼うどん

冷凍食品にそこまでやる?キンレイの常識は、業界の非常識。でも、妥協しないからこそのおいしさがあると私たちは知っています。冷凍の鍋焼うどんをめぐる、熱い物語です。

発見 14

50年の集大成と未来への挑戦黄金だしの特製鍋焼うどん

50周年を迎えたキンレイが「今のベスト」として贈る特製鍋焼うどん。ものづくりの魂を余すところなく詰め込んだその一杯は、食べる人の五感を包み込む。集大成であり、未来への挑戦でもありました。